La fabrique : Protocole de valorisation et Atelier Mobile

Margaux Zuppel et Maude Trémolière

Le concours Mini Maousse 6 pose la question du logement des individus en condition de grande précarité, et propose d’y répondre par la conception d’habitats particuliers. Sa cible très large, englobe des individus aussi divers que des personnes seules, des couples, des familles avec enfants, des familles nombreuses, … .

Il nous semble qu’elle l’est trop, et qu’il est paradoxal de répondre à un cahier des charges visant à créer des logements spécifiques, dans des terrains particuliers, pour ces individus ; ce qui signifie en fait créer de nouvelles conditions d’assignations de populations à des territoires ; alors que des situations existent, dans lesquelles des populations organisent leur sur-vie, en développant leurs propres pratiques et cultures particulières, d’adaptation ; pratiques que nous considérons, sur les plans qualitatifs organisationnels, à un niveau égal de celles des autres populations sédentaires populaires.

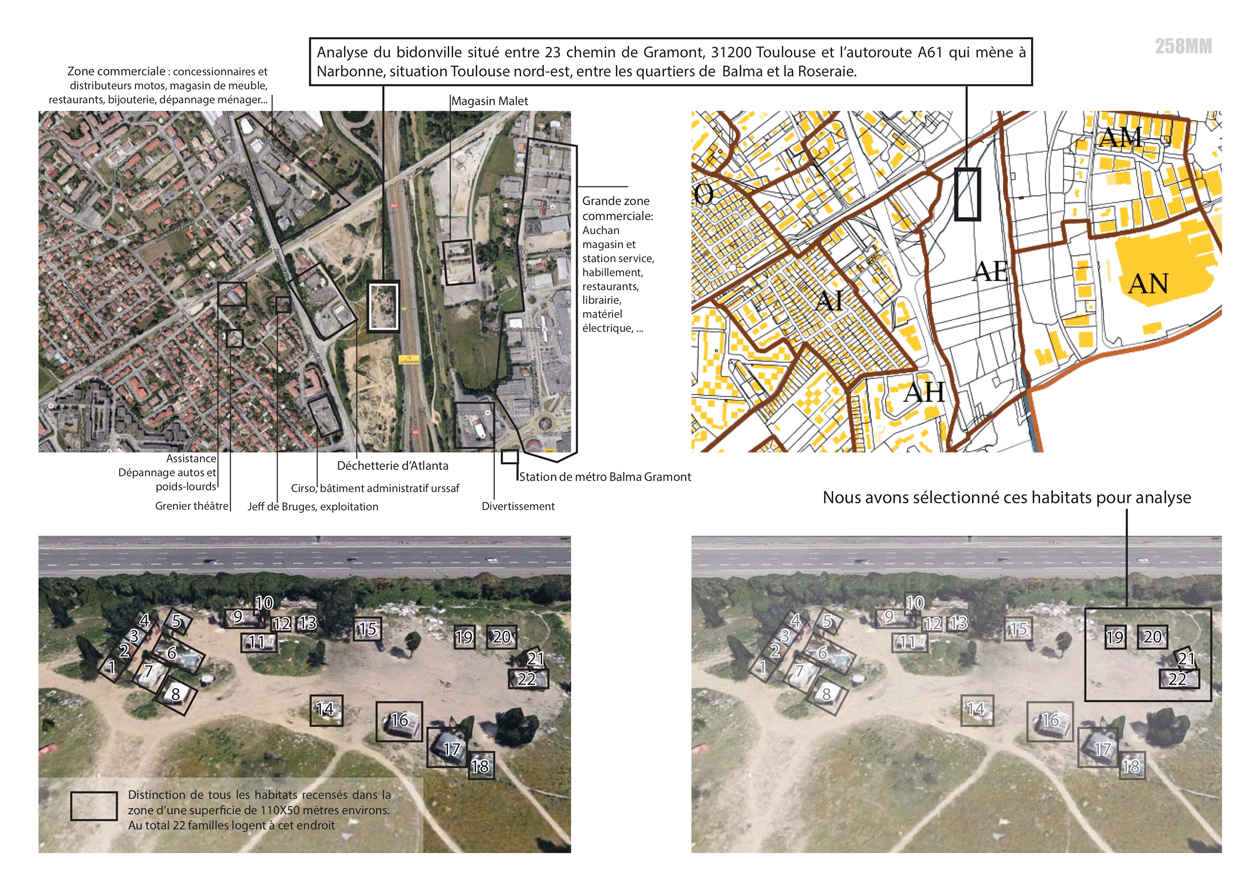

Notre positionnement propose d’observer et d’analyser des situations précaires pour en dresser un état des choses, en établir un inventaire des constructions : habitats, mobiliers, …, qui les organisent, dans l’objectif de les évaluer afin de les améliorer, les restructurer, les renforcer, …, par des moyens, des outils et des mises en œuvres, simples, et de réaliser les travaux nécessaires avec la participation des populations. L’enjeu que nous portons ici à travers la considération d’individus et de populations à partir de leur environnement et des éléments, objets, …, qu’ils ont eux-mêmes conçus, fabriqué, assemblé, composé, …, pour habiter un territoire, et le faire vivre, ; c’est la mise en perspective de leurs propres capacités à créer des formes d’habitats particulières et qualifiantes. Ainsi, étudiant à Toulouse, nous avons choisi comme objet de notre étude, une situation comparable à celle du bidonville jouxtant le terrain de la rue des marchandises à Nantes, dans le souci de pouvoir en faire une étude approfondie ( ce que nous permet cette proximité géographique). Il s’agit d’un bidonville situé entre le 23 chemin de Gramont, 31200 Toulouse et l’autoroute A61.

Dans l’objectif d’un travail approfondi, nous avons contacté l’association Droit Au Logement (DAL) qui est intéressée pour travailler avec les habitants de celui-ci. Notre projet consiste en un processus visant à ne pas détruire l’existant, mais à le re-qualifier en l’améliorant, afin d’en révéler les qualités, d’en modifier les défauts. Il vise à réhabiliter le bidonville à partir de lui-même (ses habitants, ses ressources matérielles) en faisant intervenir les habitants dans la fabrication de leur habitat et leur environnement, dans l’objectif de le réintroduire dans l’urbain, afin qu’il enrichisse ce-dernier de ses qualités spécifiques. Le processus que nous développons consiste à ne pas détruire mais à améliorer l’existant, à en révéler les qualités s’il y en a, et a réhabiliter, ce en faisant intervenir les habitants dans la fabrication de leur habitat et de leur environnement. Il procède avant tout d’urbanité, dans une interrelation entre le territoire, l’habitat, les habitants et nous mêmes en tant que designers. Notre projet propose le site du chemin Gramont, comme « prototype d’étude », et vise la mise en place d’outils méthodologiques et techniques permettant une approche et un travail similaires sur d’autres sites comparables. A cette fin nous proposons la mise en place d’un service de co-construction itinérant, sur la forme d’un camion atelier, pouvant se déplacer sur différents sites.

Photos portrait interview avec Stéphanie Hubert de l’association DAL et de «TV Solidaire»

Dans notre démarche il est important de prendre contact avec les associations, notamment le DAL (Droit au logement) de Toulouse qui nous a permis de rencontrer Stéphanie Hubert une vidéaste, photographe et militante. On a pu aller à la rencontre des habitants du Bidonville décrit précédemment pour nous rendre compte de leur réelles conditions de vie, pouvoir analyser leurs attentes, leurs besoins en fonction de leurs habitats, et le rôle qu’ils auraient envi de jouer dans notre projet. Il s’agit de nouer contact avec les habitants et d’effectuer un diagnostique de la zone, ainsi rendre compte des situations socio-économiques et des besoins des familles sondées mais aussi de connaître leurs éventuels projets pour le bidonville. Analyse Quatre familles originaires de Roumanie habitent dans cette zone depuis cinq ans. Les situations familiales : familles avec enfants en bas age, scolarisés.

Les situations socio-économiques : sans emplois, ils vivent de la générosité des gens (aumône et association) Ils ont construits les habitations eux mêmes par leur propre moyens avec des matériaux de récupération. Ils entretiennent de bonnes relation avec les riverains qui leur donnent de l’eau. Les habitants ont été très enthousiastes de notre venue nous autorisant à prendre des photos, ils se sont livrés nous confi ants qu’il été dur de vivre dans ces conditions: Sans électricité, eau courante, dans des espaces réduits sans isolation. L’accès au quartier est un chemin de terre qui se transforme vite en marrais boueux quand il pleut. L’homme au chapeau nous a dit fièrement qu’il avait construit lui même ces habitats et que si on venais avec du matériel il tenait à participer à les améliorer. Néanmoins nous sommes nombreux à nous intéresser à ces personnes et à leur conditions, certains leur promettent par exemple de leur amener des graviers pour le sol mais ne font rien. La municipalité cherche à les faire fuir sans leur donner d’alternative. Il est alors important d’agir pour eux qui ont tout quitté et sont arrivés là en espérant une vie meilleure.

Protocole d’action pour réhabiliter et valoriser les habitats des bidonvilles

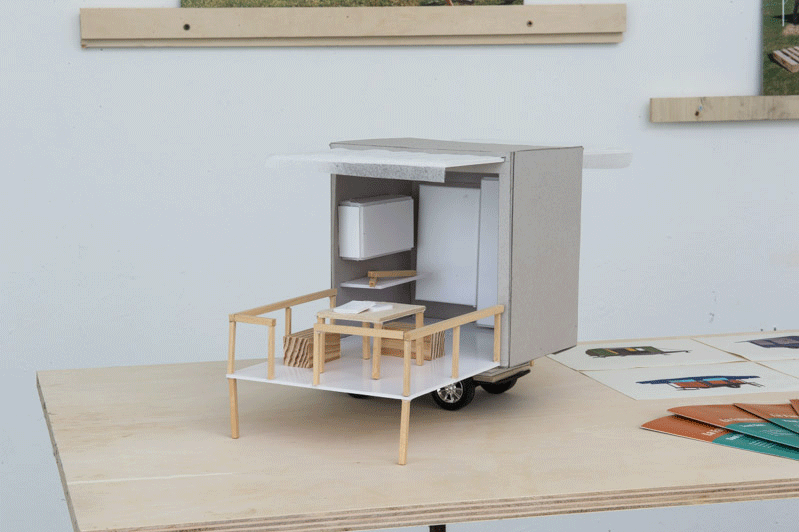

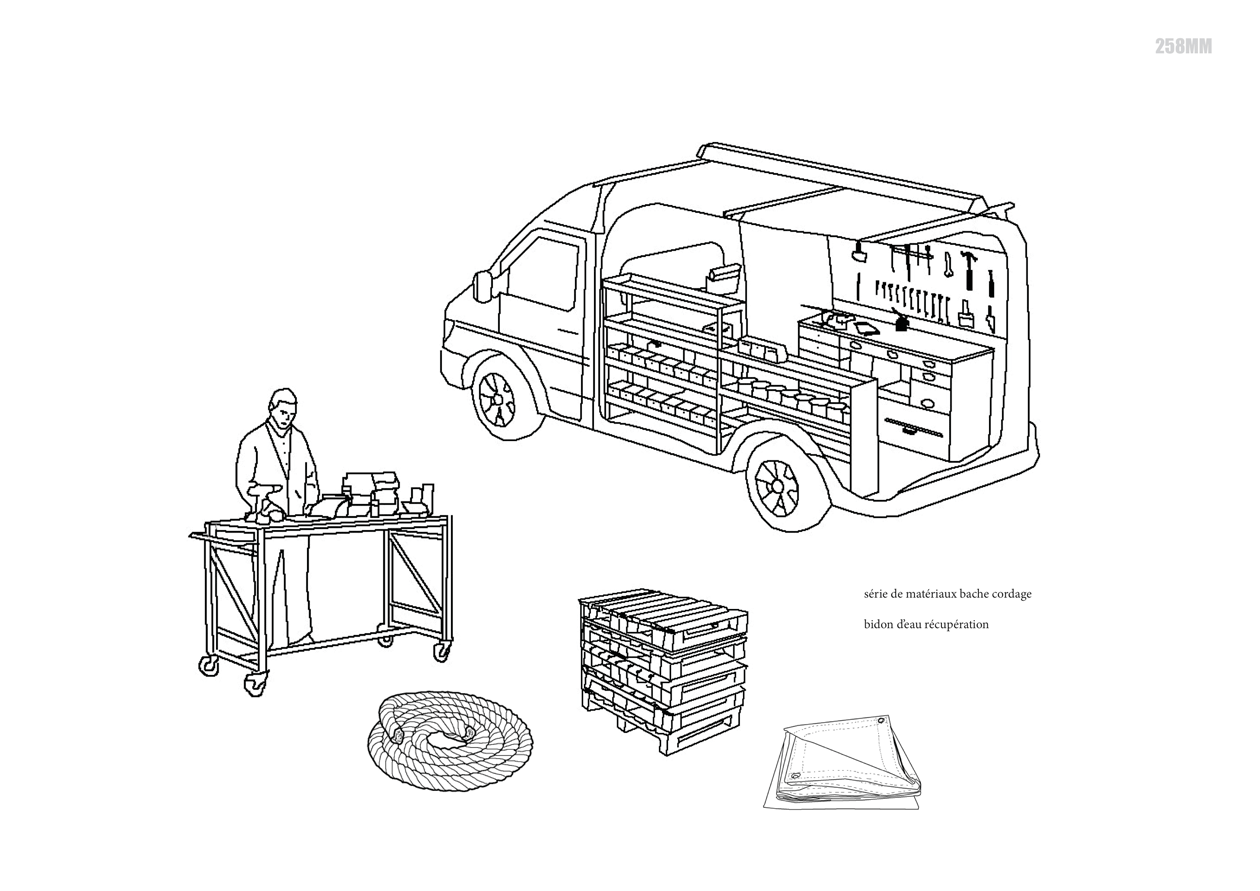

Nous voulons construire notre projet autour de la construction collective, participative, à l’aide d’outils et de machines mises à disposition dans notre atelier itinérant, sous forme d’un camion.

Les gens qui sont dans des bidonvilles construisent déjà eux même leurs habitations mais ici la construction serait guidée, supervisée et appuyée par des matériaux et des principes constructifs fi ables et novateurs. L’idée est de créer une dynamique par l’acte de faire. Le mal-logé qui subit une situation de précarité est inactif, devient atone, sans pour autant être indifférent à sa condition. En lui donnant la possibilité de participer à la construction de l’amélioration de son logement, le futur logeur n’est pas laissé de coté, il apprend un savoir faire, à connaitre les autres, grâce aux outils et aux machines mis à disposition. Ce projet participatif génère une motivation et une valorisation des habitats et de la personne.

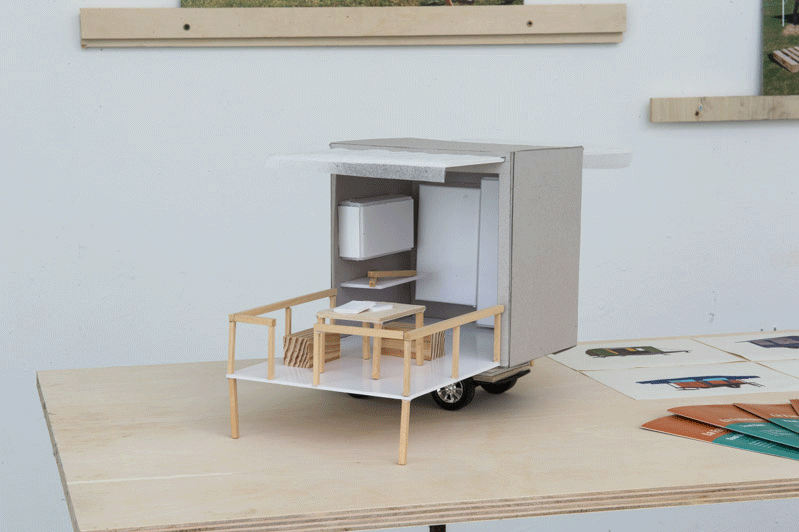

Nous voulons donc intervenir dans ces quartiers informels, dits bidonvilles grâce à un atelier itinérant, ici un camion, afin de construire des extensions à l’aide de panneaux et de structures en bois, tel des articulations entre les habitations précaires. Ainsi, après un diagnostic de l’état des constructions, nous désirons améliorer les problèmes d’isolation par des toits, des passerelles ou des parois. Créer des espaces collectifs autant avec des modules de jeux pour les enfants que des commodités sanitaires ou sociales.

Ces articulations sont provisoires et facilement démontables, la construction se fait grâce à des principes d’assemblages avec la mise à disposition d’outils et de machines accessibles dans le camion. Les plans de montage de la structure et des outils fabriqués selon les besoins aident à la mise en œuvre de ce système. Toute cette organisation au sein de ce dispositif forme une machine de fabrication où l’on donne à l’autre la possibilité de construire à partir d’une logique de construction adaptable. Ce système constructif standard insuffle la pérennité comme l'éphémère, car malgré sa présence stable et imposante il reste démontable et transportable. Il laisse également la possibilité d’en construire plus que demandé, d’en construire ailleurs dans des situations d’urgence.

Crédit : Franck Alix

Crédit : Franck Alix

La proposition pour le concours porte sur la création d’un atelier itinérant équipé d’outils et de machines mis à la disposition des habitants, et intitulé La Fabrique.

L’équipe considère la situation existante comme un cadre vivant, attestant de pratiques culturelles particulières, à valoriser et à améliorer. Elle vis à réhabiliter le bidonville à partir de lui-même ( ses occupantes, ses ressources matérielles), en faisant intervenir ses habitants accompagnés par des designers, dans la co-construction de leur environnement ( habitat, mobiliers, objets ); l’enjeu premier du projet consistant à porter et à mettre en perspective les capacités des habitants à créer des formes parlantes, car contextuelles, sensibles et qualifiantes, grâce à l’aide des designers.

Crédit : Franck Alix

Crédit : Franck Alix

Crédit : Franck Alix

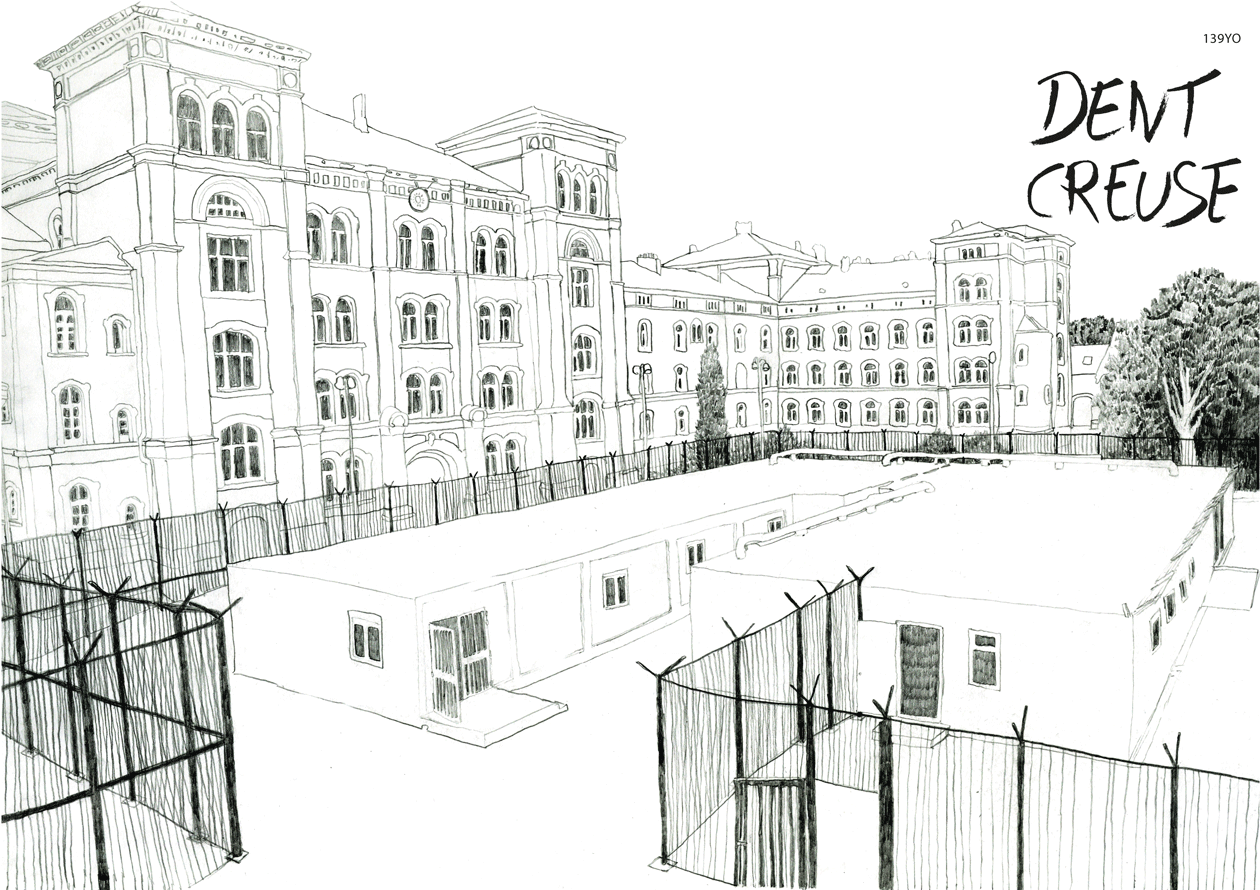

La Dent Creuse

Manon Racine, Léo Fasa Grandet, Théo Lacroix et Audrey Buchot

Crédit : La Dent Creuse, Manon Racine, Léo Fasa Grandet, Théo Lacroix et Audrey Buchot

Crédit : Franck Alix

Que signifie construire du temporaire pour la précarité? Quelle est cette précarité nomade que l’on nous demande de caser, quelque part, dans les creux des villes, dans ses marges? Comment est-elle généré, comment est-elle prise en charge?

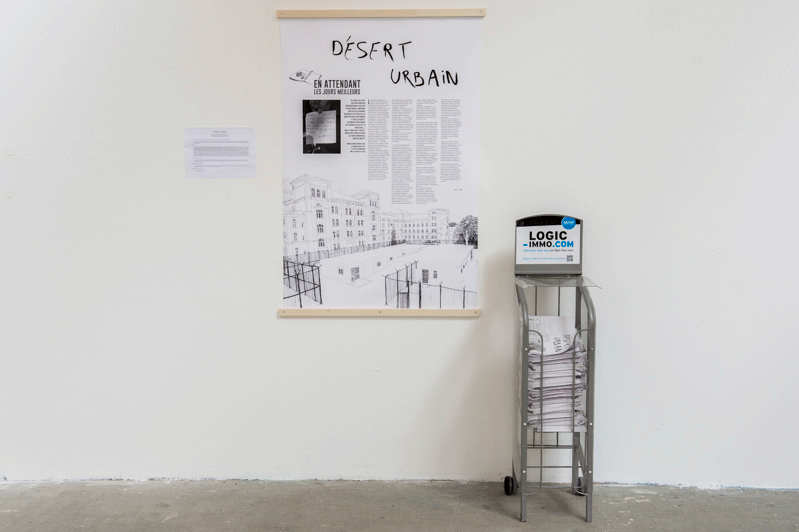

Ces réflexions ont conduit à effectuer un pas de côté vis-à-vis de ce qui était théoriquement demandé. Il n’était plus question de proposer un ingénieux principe constructif pour un logement « modulable, adaptable, empilage, démontable et transportable », une énième solution astucieuse, mais plutôt de faire apparaître une partie des dysfonctionnements, des aberrations générées par la trame complexe des politiques contrôlant le droit et l’accès à la ville. C’est par le biais d’une série d’articles rassemblés dans une édition, sous le nom de « Dent Creuse », que l’équipe livre sa critique.

Crédit : La Dent Creuse, Manon Racine, Léo Fasa Grandet, Théo Lacroix et Audrey Buchot