Médiocre ?

Le médiocre dans le paysage urbain

L’analyse porte sur le médiocre dans le paysage urbain. Par définition étymologique, le médiocre est la moyenne. Aujourd’hui le terme est utilisé de façon péjorative : il est employé pour qualifier ce qui nous apparaît être inférieur à la moyenne.

La question qui s’est alors posée est : qu’est-ce que la moyenne ?

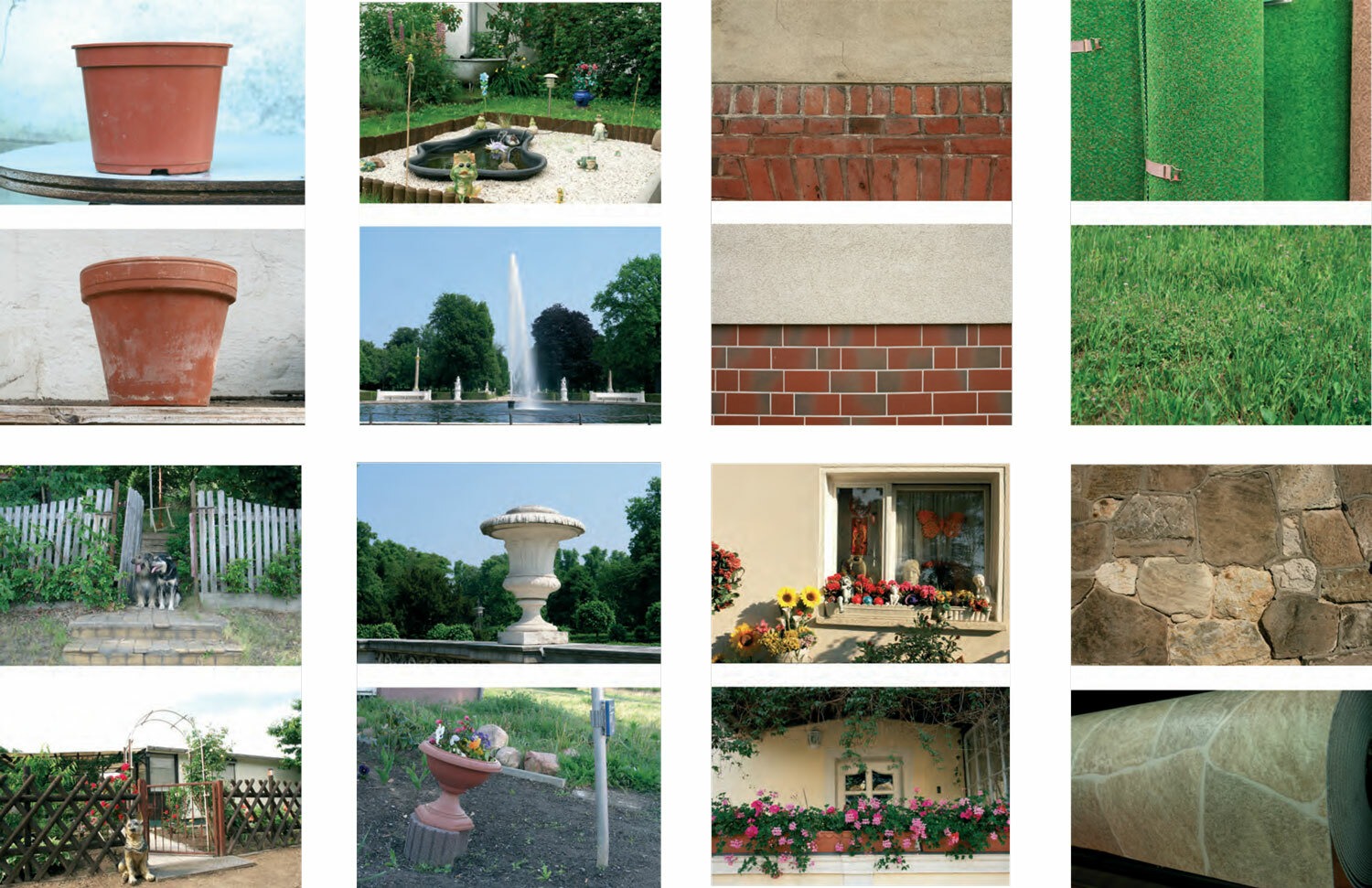

Une première approche sensible nous a amenés à explorer notre quotidien. Nous avons fait des photographies de repérage pour balayer l’ensemble de la ville, sur le centre historique et les périphéries. Les débats autour de ces photographies ont fait apparaître des divergences de points de vues. Nous avons été confrontés à la question du jugement de valeur ; ce qui apparaissait médiocre pour l’un ne l’était pas forcément pour l’autre.

Nos divergences nous ont révélé la diversité des pratiques et des paysages qui constituent notre quotidien. Le croisement de ces regards était la moyenne que nous recherchions.

Six thèmes qui abordent chacun un point spécifique du quotidien ont été définis :

L’ordinaire à travers la maison individuelle,

L’idéal ou la promotion d’un cadre de vie,

Le prestige, l’identité,

Le banal ou l’apparat,

La réalité et la perception influencée.

Pouvons nous prétendre avoir défini ce qu’est la moyenne ? Où se situe le médiocre ? Cette analyse nous a permis de mettre en évidence les aspects multiples du quotidien, retranscrit dans ce catalogue.

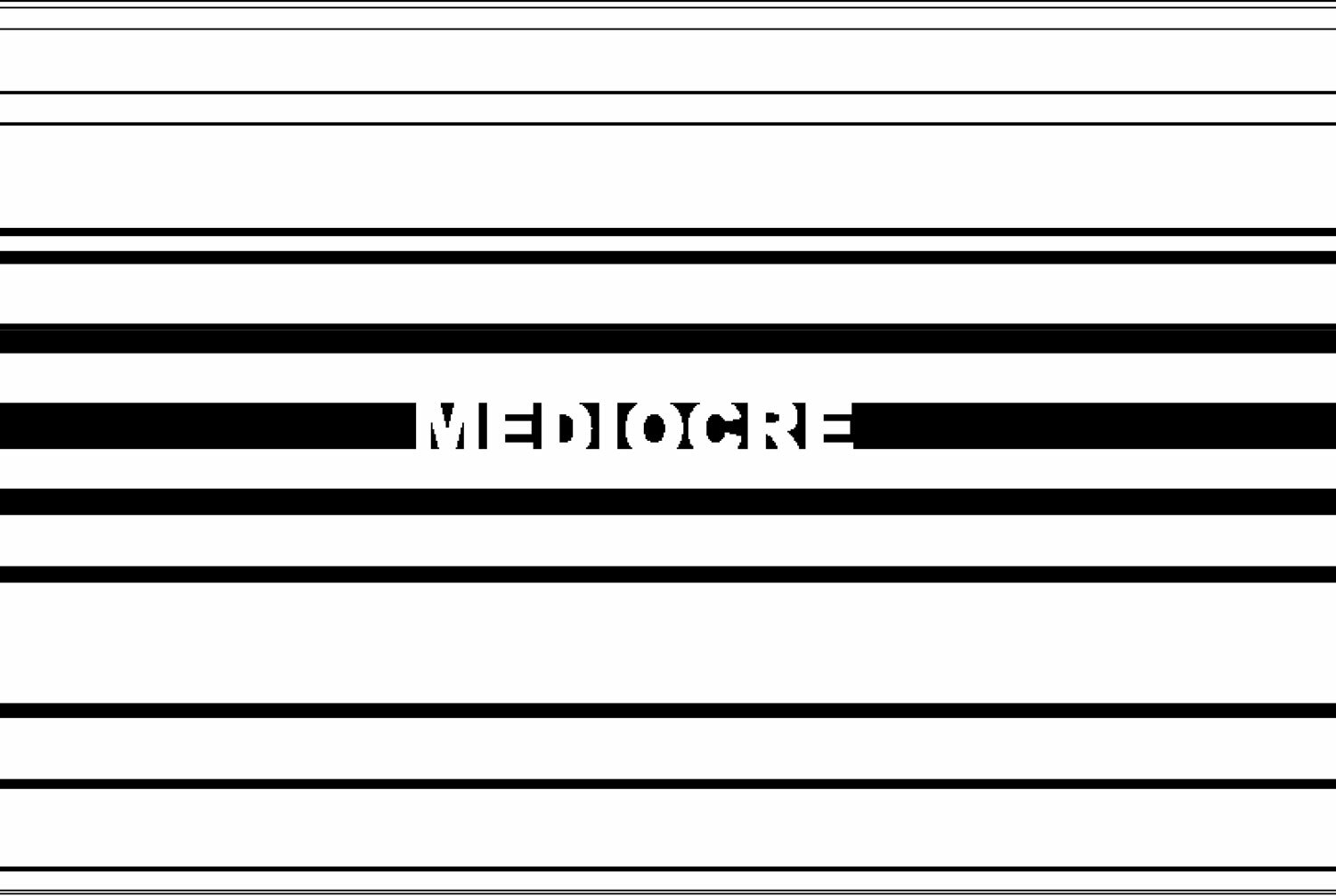

L’ordinaire à travers la maison individuelle.

L’ordinaire concerne ce qui est de l’ordre du commun, du quotidien. La maison est l’un des espaces les plus familiers, pratiqué par la plupart d’entre nous. Dans certains quartiers résidentiels, nous pouvons constater la répétition de maisons identiques qui semblent sortir tout droit d’une chaîne de production en série.

Ces maisons au même plan et à la même façade nous offre un paysage bien uniforme et homogène. C’est en observant avec plus d’attention que l’on peut se rendre compte que chacun a réussi à exprimer sa singularité. Par l’apport d’objets dans l’ornement et l’aménagement, chacun s’approprie son espace. C’est par ce geste que ces espaces ordinaires deviennent exceptionnels à l’œil de l’occupant.

Le prestige, l’identité.

Le paysage architectural de notre quotidien est ponctué de constructions utilisant des codes qui évoquent le faste antique. À l’échelle du bâtiment public, ces références font appel à la mémoire commune et permettent aux habitants de s’approprier l’espace. Par ces procédés, les nouveaux bâtiments s’intègrent plus facilement au centre historique. Ces représentations du passé induisent des valeurs de respectabilité et de prestance jusqu’à devenir des emblèmes d’une politique d’aménagement d’un territoire.

À une autre échelle, on retrouve cette pratique dans l’habitat privé. Ces codes décontextualisés deviennent des apparats valorisant un bâti. Ainsi, le propriétaire en se fabriquant une image idéale s’approprie sa maison. Ces formes architecturales cherchent à transfigurer l’ordinaire.

L’idéal ou la promotion d’un cadre de vie.

Monné-Decroix, Kaufman&Broad, Cogedim… Difficile d’échapper à la multitude de panneaux publicitaires des promoteurs prônant notre futur style de vie. Il est incontestable que les promoteurs ont de plus en plus recours à des techniques de marketing qui mettent en avant, non plus le logement, mais tout un idéal de vie.

On ne nous vend plus un appartement T3, agréable et lumineux, on nous vend un endroit propice à l’épanouissement personnel, à la conception d’enfants beaux et intelligents, de magnifiques espaces verts où l’on pourra aller promener son chien en toute sécurité tout en discutant avec ses charmants voisins…

Tel est l’idéal véhiculé par toutes ces images de vente. Un idéal ancré dans la mémoire commune, qui se retrouve dans l’univers des jeux pour enfants. Il apparaît pourtant que cet idéal, ce quotidien sublimé, ne reste qu’une image masquant une réalité bien plus ordinaire. Et même si personne n’est dupe, l’image reste séduisante.

Crédits Alba Patten

Le banal ou l’apparat.

Dans les rues du centre ville, les vitrines sont attrayantes. Il faut séduire le passant, attirer son regard. La vitrine est l’image donnée par le magasin. Seule l’entrée de service nous laisse apercevoir une activité discrète. Dans le paysage urbain, cet accès doit passer inaperçu. Son usage est réservé aux personnels qui permettent au magasin de fonctionner. Pour les autres, pour les passants, sa banalité visuelle le rend invisible. Pourtant, la vitrine et l’entrée de service sont les deux facettes d’un seul et même système. Le décor et son envers.

Entre l’apparat et le banal, un équilibre se crée. Une nouvelle perception du paysage urbain est révélée, celle de la construction du quotidien.

La réalité et la perception influencée.

Des places de parking où il est impossible de se garer, au plan de travail trop bas pour y encastrer le réfrigérateur, en passant par la fenêtre qui s’ouvre sur le mur, il n’est pas rare de croiser dans notre quotidien des anomalies de fonctionnement. Ces dysfonctionnements peuvent être à la fois le résultat du non-respect de la norme ou la mauvaise adaptation de celle-ci, ou encore le résultat de l’écart entre la conception sur plan et la réalité de l’espace.

La perception des espaces est une des bases commerciale de notre environnement, sous influencer par le marketing, la publicité et la consommation.

Projet mené par : l’Université des Arts et Science Appliqués de Potsdam (FH Potsdam), suivi de projet : option design, Prof. Jörg Hundertpfund.

Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, suivi de projet : Nathalie Bruyère & Lorenz Wiegand.

Étudiants associés : Dorothée Gavois, Alba Patten, Claudia Appert, Elodie Gau, Camille Dandelot, Sarah Daran, Aurélie Brachet, Stéphanie Pittion, Lukas Paderta