Diagnostics en contrepoint. Enjeu des représentations dans l'étude d'un lieu habité

© Louna Quienne

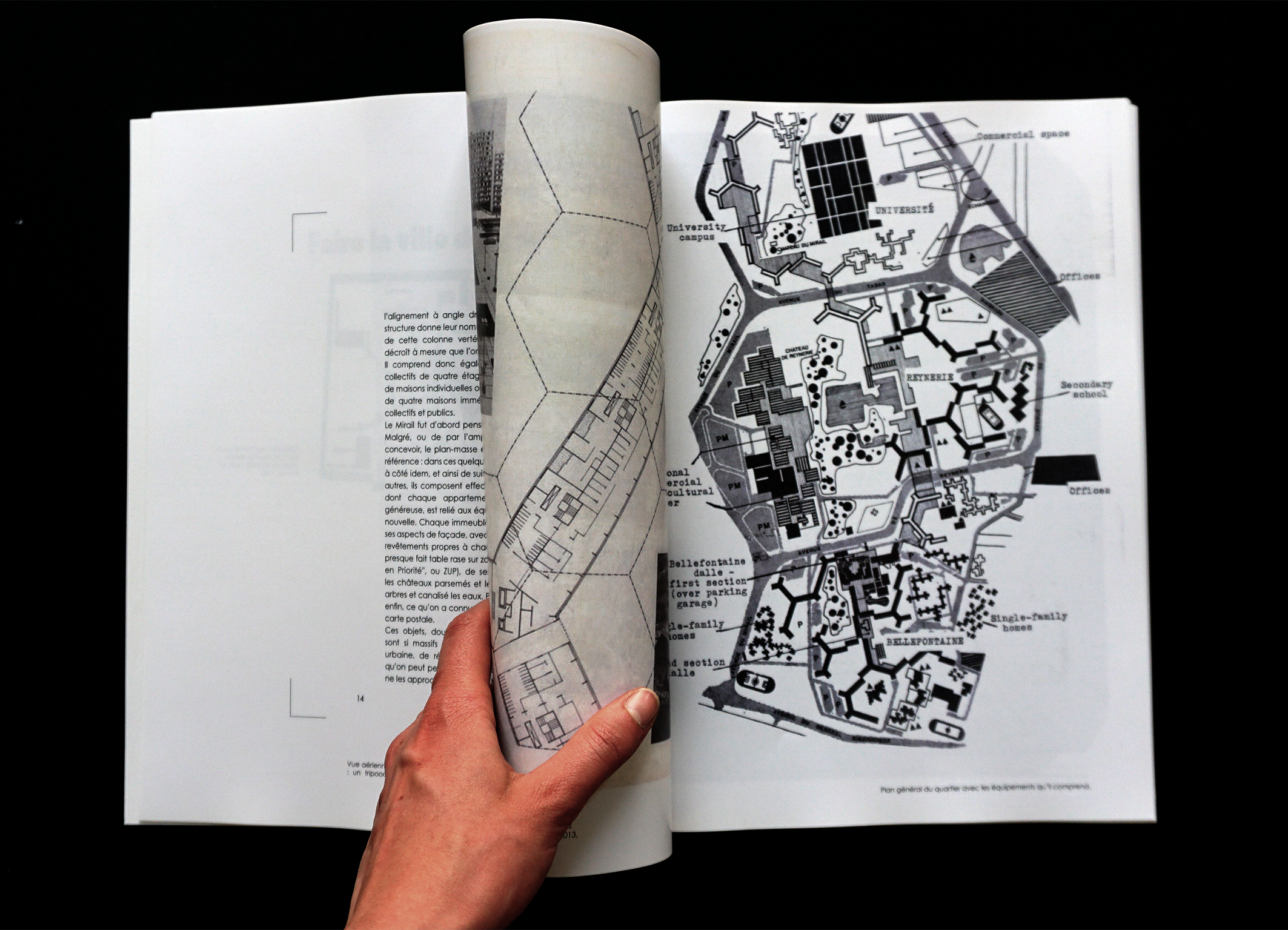

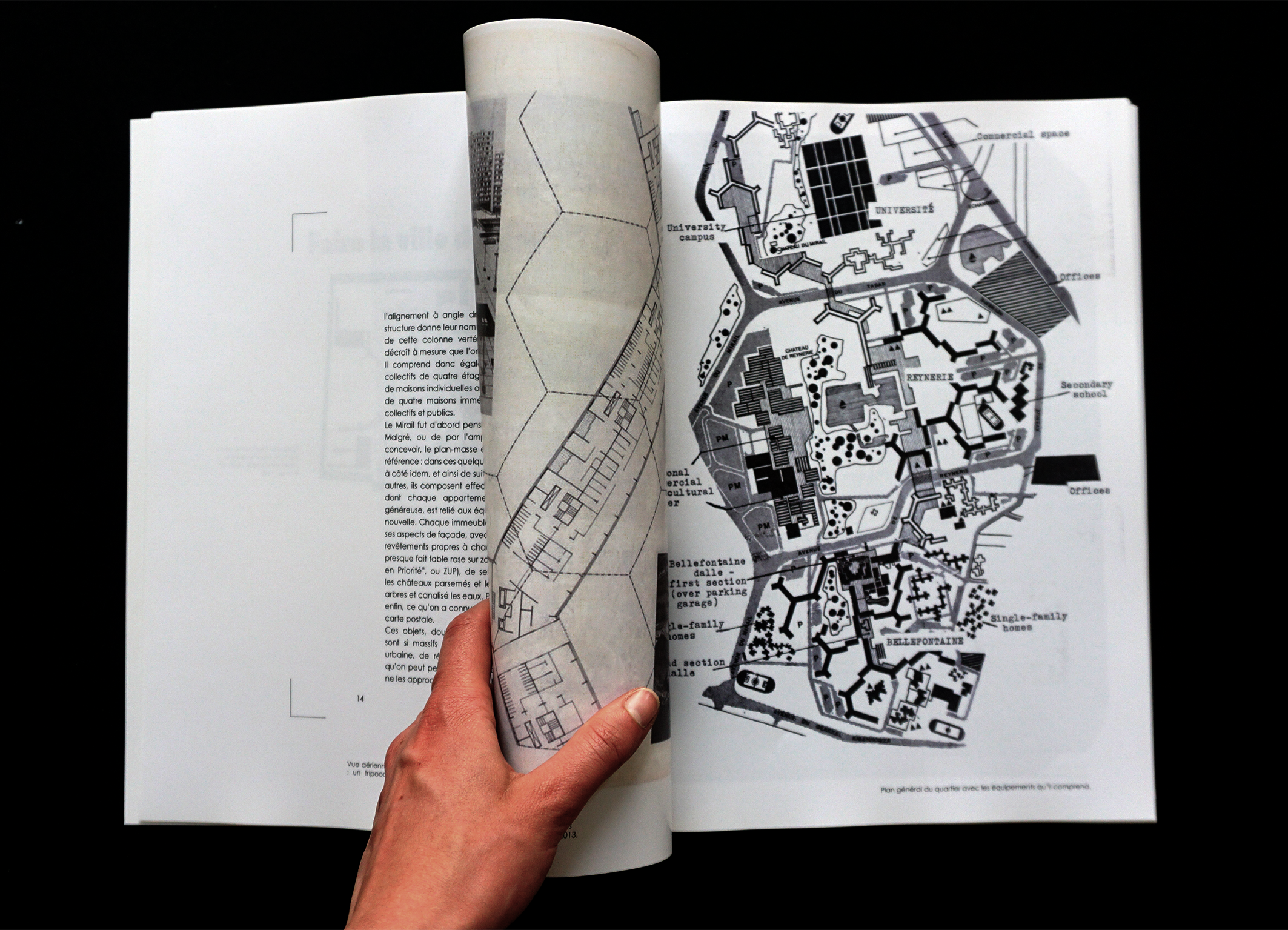

De manière générale, Louna Quienne interroge le rapport “traductif” que l’on opère entre l’expérience non-dite que l’on fait d’un lieu, et sa représentation qui se substitue ensuite à l’expérience. A la racine de sa recherche, fut la découverte de Bellefontaine, quartier qui fait partie du grand-ensemble du Mirail. Elle parle effectivement d’une découverte, simplement, car elle s’est longtemps faite sans prisme particulier ; ni purement architectural, social, ou paysager. Elle évoque “une approche nue, qui a surtout été une “mise en présence” d’un lieu que j’ai longtemps refusé de résumer à un aspect, un phénomène, un caractère”.

A priori, en y étant étranger, c'est un quartier dortoir comme tant d’autres, largement composé de logements sociaux, en périphérie de ville. Son cadre architectural moderne est, dans l’imaginaire collectif, très associé aux “banlieues”, aux cités, voire à une architecture carcérale. Elle choisit de s’attacher à déconstruire les a priori, qui conditionnent les premières approches du lieu. Et d’adopter une manière un peu joueuse, un peu relativiste, un peu contemplative, d’aborder ce lieu : une sorte de suspension temporaire du jugement, qui est aussi une résistance face à la propension avec laquelle l’imaginaire collectif comme les institutions tendent à re-présenter, à résumer.

Les enjeux de la dimension individuelle de ce travail, c’est la possibilité pour n’importe qui d’actualiser sa conception de la ville, de la connaître par la pratique, au-delà de l’imaginaire collectif, des idées reçues, des premières impressions même - et aux habitants de ne pas se voir résumer à l’emporte-pièce à l’ensemble architectural qu’ils habitent.

Il s’agit aussi, en tant que designer, de souligner les apports d’une confrontation humaine au lieu, de nuancer l’approche technocrate qui fait vite de l’institution un psychiatre aux idées fixes, et du lieu en question un banal névrosé.

© Louna Quienne

© Louna Quienne

Instinctivement, elle cultive une connaissance du lieu comme basée sur la négation (ce que le lieu n’est pas, ce à quoi il ne peut se résumer), constatant notamment la superficialité des discours effectifs portés sur le lieu.

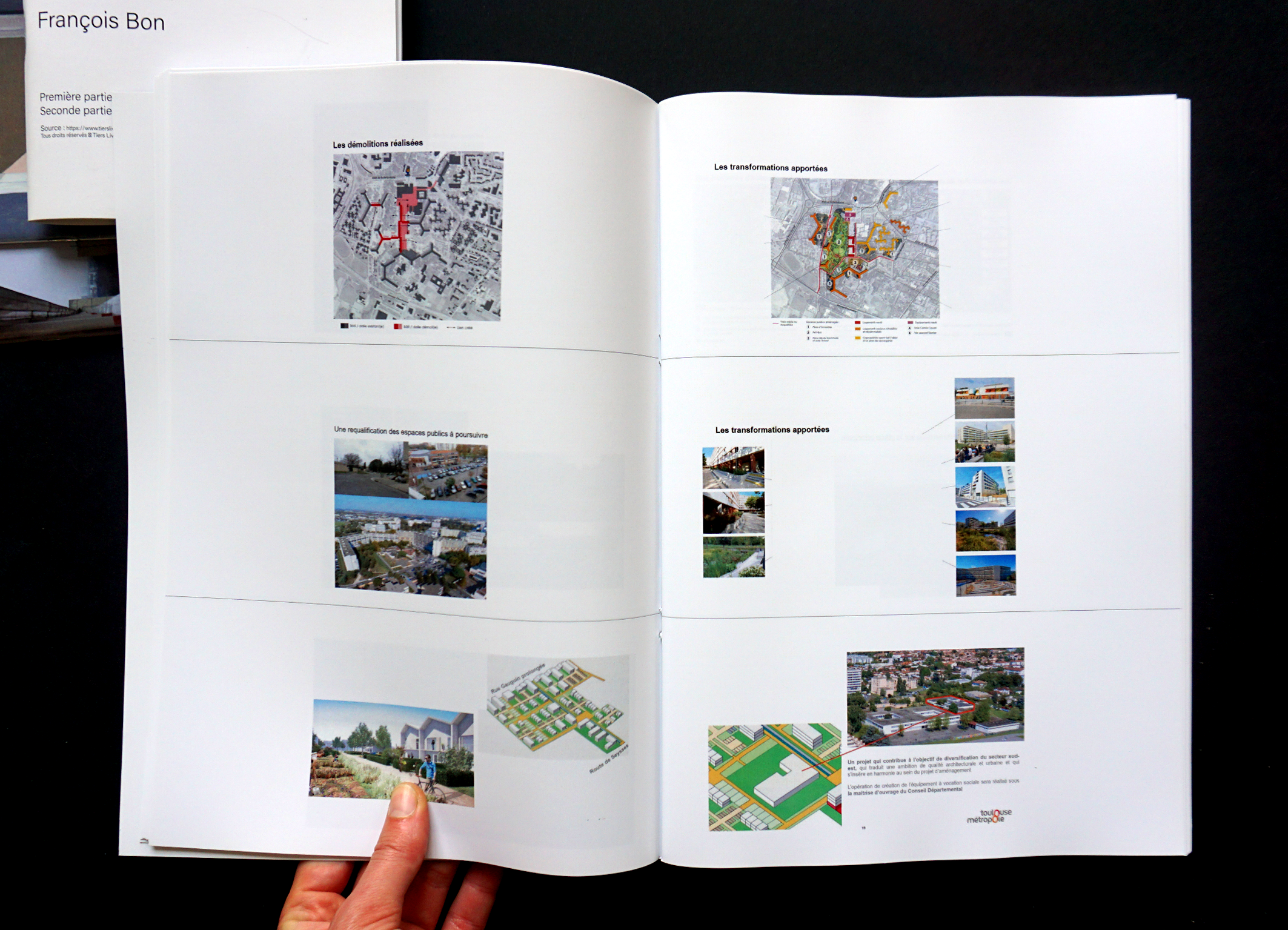

La Métropole développe une vision surplombante, descendante directe de préconisations et de prismes d’étude définis à l’échelle nationale, non spécifique au lieu étudié. Le Contrat de Ville déroule un portrait socio-économique des quartiers de la Métropole et cherche à diluer les inégalités plutôt qu’à les résorber.

Les bailleurs, qui gèrent la majorité des immeubles, usent du même vocabulaire hermétique que la Métropole, et analysent le quartier en termes gestionnaires, impersonnels. Les sélections d’informations qui sont opérées dans les diagnostics institutionnels sont la marque d’une emprise, de la part d’autres dont le langage ne nous parle pas.

Un collectif d’architectes, déjà, s'insurgeait contre la démolition injuste, dispendieuse, trop facile, d’un patrimoine architectural et d’un corps social.

Au milieu de ces opinions, Louna peine à s’en forger une et ne cesse de “questionner la question”. Si elle conçoit la validité des analyses produites par les institutions, elle estime qu’elles poursuivent des objectifs qui ne sont pas les siens. Elle cultive ainsi une certaine méfiance à l’égard des relevés quantitatifs, des données dites objective, qui peinent à prendre en charge les matières mouvantes, complexes, dont sont faits les lieux.

Elle dit de Bellefontaine que sa dureté décourage beaucoup ; elle s’y rend souvent, échange, parcourt parcs, immeubles, coursives. Elle veut s'inscrire en faux contre les actions un peu désespérées des institutions et des bailleurs, contre le “on ne sait pas quoi en faire” voire “il n’y a rien d’autre à faire que démolir”. D’une certaine manière elle aime cet endroit. Elle écrit surtout, et consacre notamment deux textes à des rencontres en bas d’immeuble, avec de jeunes guetteurs qui ne sont pas ceux qu’on croit.

© Louna Quienne

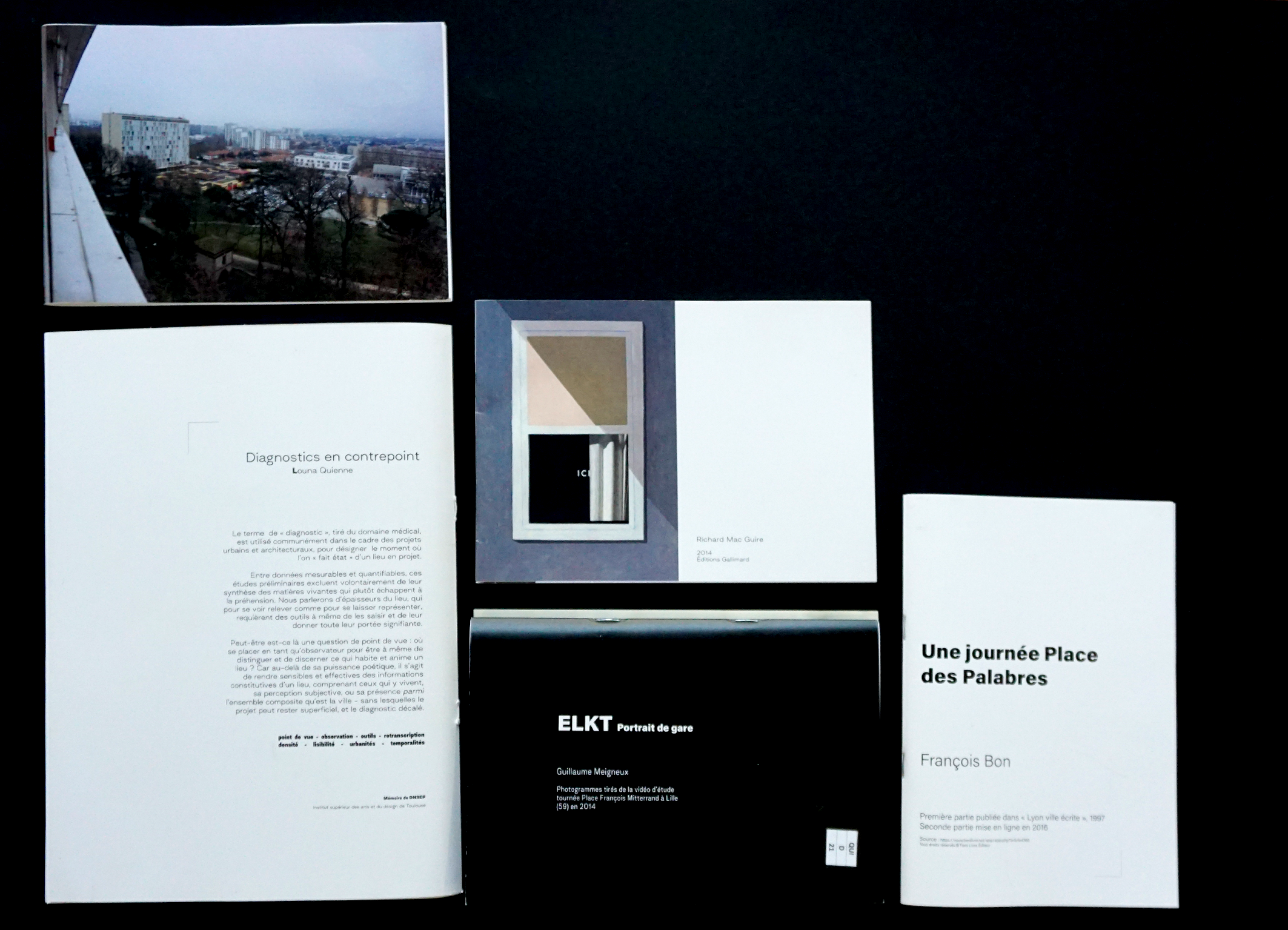

Elle mène en parallèle des recherches sur des travaux menés en d’autres lieux. Celles-ci portent sur le sujet du diagnostic urbain au sens très large, sans critère d’utilisation d’un médium en particulier. Elle convoque ainsi diagrammes, ateliers, vidéos, photos, textes littéraires, poétiques, philosophiques.

Les travaux étudiés ont tous en commun d’accorder au lieu, a priori, une épaisseur de complexité qui ne se saisit pas de manière évidente, et ne se représente pas facilement avec les outils conventionnels de représentation.

Chez François Bon, c’est tout ce qui se cache derrière le très sincère “Il n’y a pas rien” qui constitue l’ouverture du texte. Cette phrase désarmée exprime pour moi la perplexité d’un auteur qui atterrit dans un lieu sans panache, place banale d’une ville de banlieue métropolitaine, dont on imagine l’aridité des aménagements, mais qu’une fois sur place, l’on est bien en peine de s’attaquer à retranscrire, tant peu de choses nous y semblent remarquables.

Chez Christophe Hutin, Daniel Estevez, ce sont les “forces en présence”, principalement les habitants, qui sont pris en compte comme étant des ressorts imprévisibles et presque plus pertinents qu’un concepteur extérieur lorsqu’il s’agit du remodelage d’un lieu habité, puisque ce sont “les premiers intéressés”.

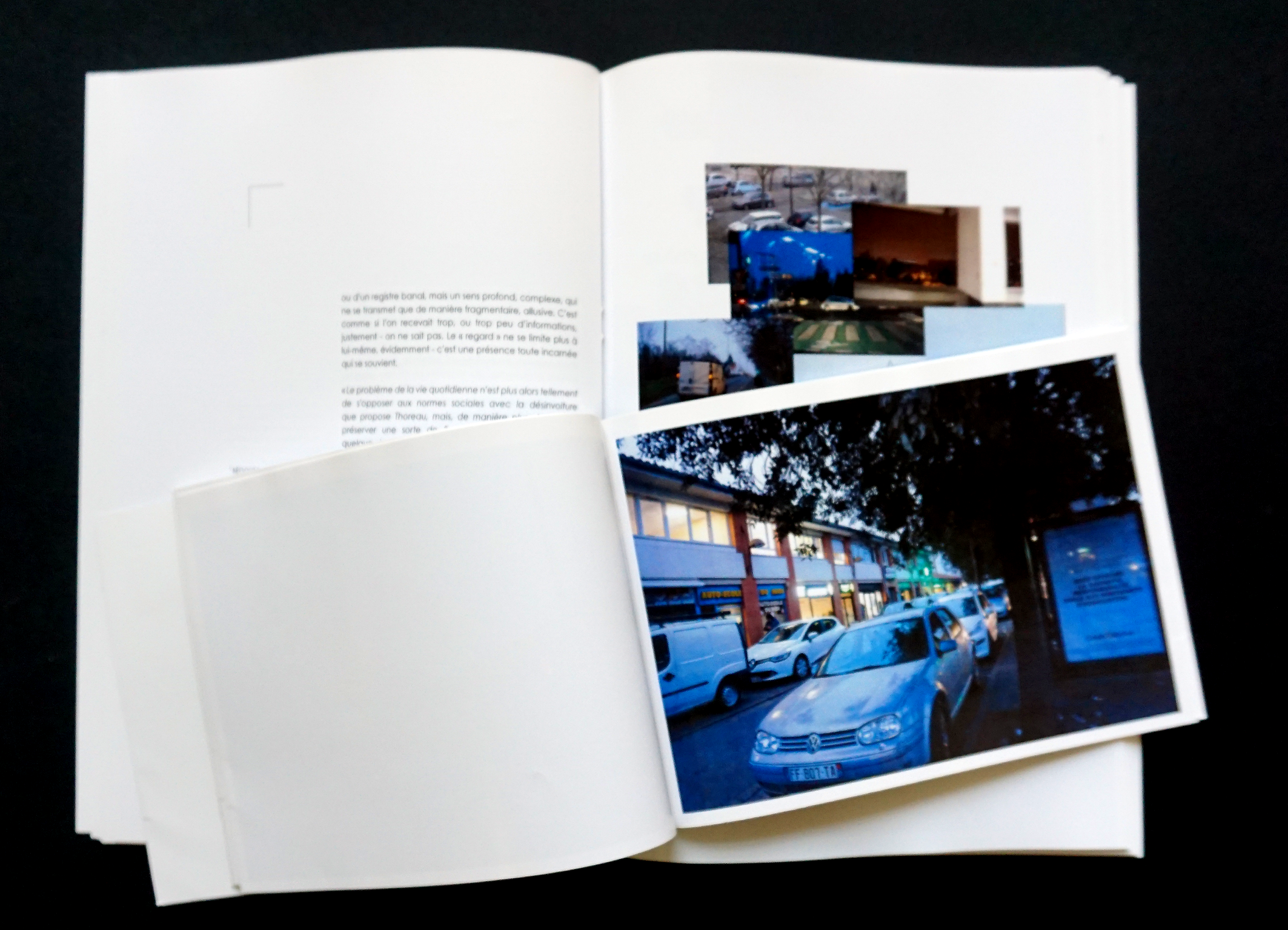

Chez Guillaume Meigneux, on parle d’ambiance ; rien qu’à étudier la courte vidéo composite qui était développée en annexe, l’on est informé depuis un point de vue fixe sur un lieu de changements de luminosité et d’éclairage, du fond sonore constant, des moments où, en tant que piéton, l’on est abrité sous le pont, ou à découvert.

Le mémoire poursuit le but premier d’affirmer que ne pas nier dès le moment du diagnostic cette part de non-donné est déjà un engagement fort.

© Louna Quienne

Dans la forme, le journal de recherche opère progressivement un rapprochement visuel (si ce n’est physique) entre l’observateur ou lecteur, et l’objet d’étude. Les quatre annexes sont séparées du corps principal.

“J’ai bien conscience que je pourrais outrepasser les limites du diagnostic urbain produit dans le cadre initial du Projet de Renouvellement Urbain, ou d’un projet architectural. J’illustrerai la pertinence que j’y vois en évoquant un court métrage de Demis Herenger de 2014, “Guy Moquet”, tourné au quartier de la Villeneuve à Grenoble. Il conte l’histoire de Guimo, jeune réalisateur en puissance, qui envers et contre tous, projette d’embrasser Ticky au crépuscule, debout au centre du plan d’eau du parc, à la vue de tous et “comme au cinéma, comme dans un film”. Ils se heurtent aux interdits en vigueur dans la cité, qu’une pression collective fait respecter dans ce microcosme où tout se sait, et où tout ne se fait pas. Mais ils le font. Et je suis très sensible au fait que le film, qui se déroule majoritairement en extérieur, dans le parc, ne fasse pas du bâti l'acolyte indispensable des personnages principaux. Il me semble que lorsqu’il s’agit d’artistes émergents de quartiers dits “sensibles”, reportages bienveillants ou clips de rap, ils sont présentés comme irrémédiablement liés au quartier, né de lui, il est incontournable. Ici, le choix est fait de le garder en arrière-plan”.

Ce n’est évidemment pas un diagnostic, littéralement. Mais l’on déchoit l’architecture de sa personnification, pour se concentrer sur les personnes. C’est là un changement de ton assez radical, qui réaffirme que le lieu de vie n’est qu’un arrière-plan, et pas une machine qui produit ses habitants. L’auteure considère cette posture comme un positionnement par rapport aux arguments institutionnels qui s’entêtent à faire du cadre bâti un coupable déterminant.

© Louna Quienne

© Louna Quienne

Louna Quienne s’interroge quant au climat actuel qui pousse voire contraint les institutions à recourir à des ateliers, des concertations habitantes, des recueils de témoignages, dont beaucoup sonnent faux. Sans pratiquer le “marketing territorial”, elle imagine opérer une forme d’autosuggestion, conçu comme un contre-pouvoir au traitement médiatique et au portrait institutionnel des quartiers. Si volonté de préservation du patrimoine il y a, ce n’est pas tant pour les concepts novateurs, ambitieux voire révolutionnaires que les architectes ont mis en œuvre au Mirail, que contre une périssabilité à court terme de bâtiments habités, contre la culpabilisation et la destruction d’un corps social.

La marche piétonne est une exigence constante de l’auteure, riche d’enseignements, et forme engagée de fréquentation du quartier. Elle tient à donner à la “promenade” un poids que l’activité ne prend pas nécessairement en charge - mettre en œuvre et en pratique une légèreté lourde de sens et d’engagement, par la marche. Elle le voit comme une position, une façon de parcourir à même de faire émerger une connaissance inédite du lieu.

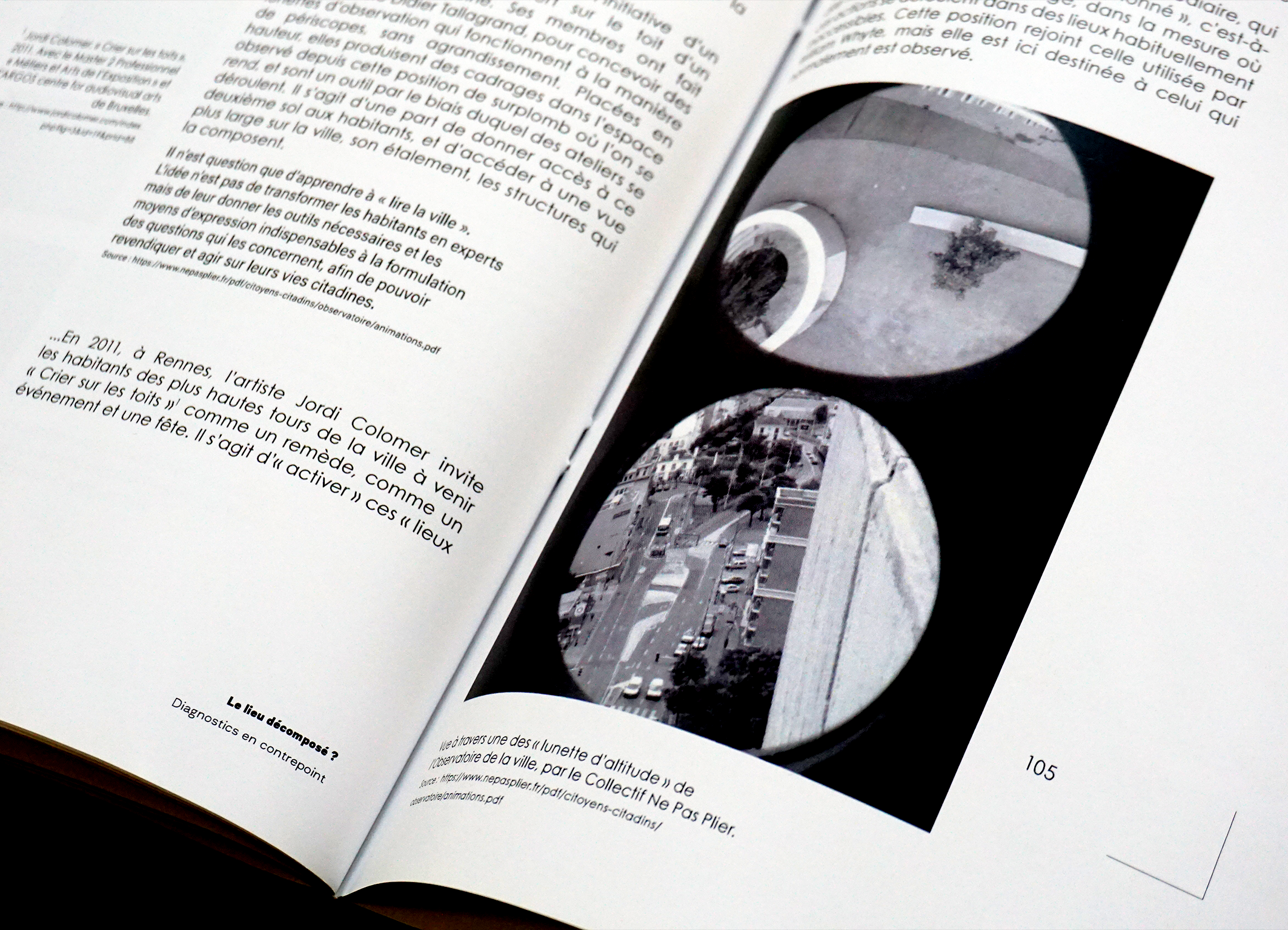

Elle envisage donc de proposer donc un parcours qui traverse le quartier, physique d’une part (pour la confrontation directe au lieu, sa traversée lente, qui démystifie, familiarise), et numérique d’autre part (pour mettre en oeuvre des “sautes dans l’espace” ou justement offrir une vision d’ensemble.

Il s’agit de faire de ce parcours une manière de faire diagnostic, comme cela se fait dans l’écosystème qu’elle identifie (celui du CRESSON de Grenoble, de Guillaume Meigneux, Nicolas Tixier) : par l’arpentage, le transect, l’analyse d’ambiances. Elle retrouve par là les questions de modalités d'observation qui l’habitent : avec quels outils, quelles interfaces ? à quelle distance ? depuis quels points de vue ? par quels temps ? L’orientation parmi des vues variées, entre vue du ciel et vues subjectives, retranscription et expérience directe, pourront constituer les choix déterminants de son projet.