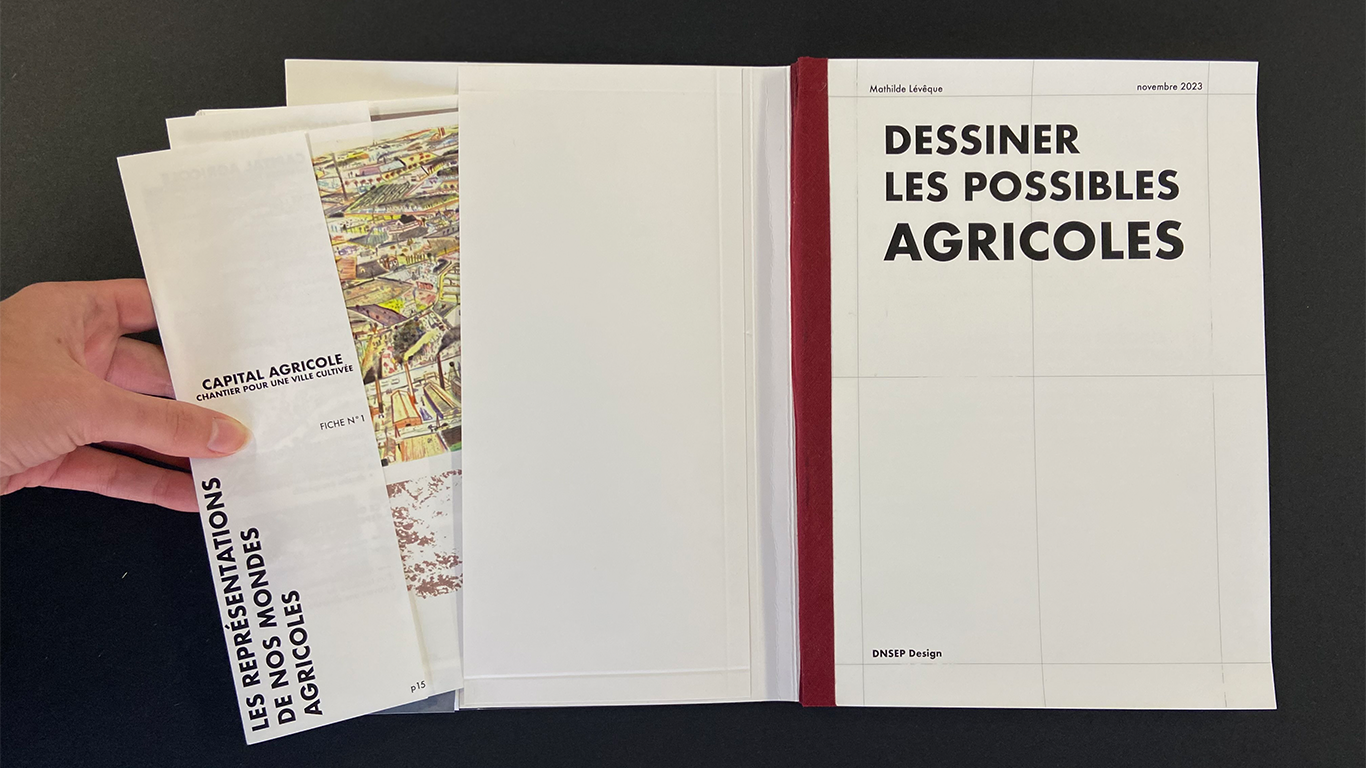

Dessiner les possibles agricoles. Le design pour interroger le modèle agro-alimentaire en place

© Mathilde Lévêque

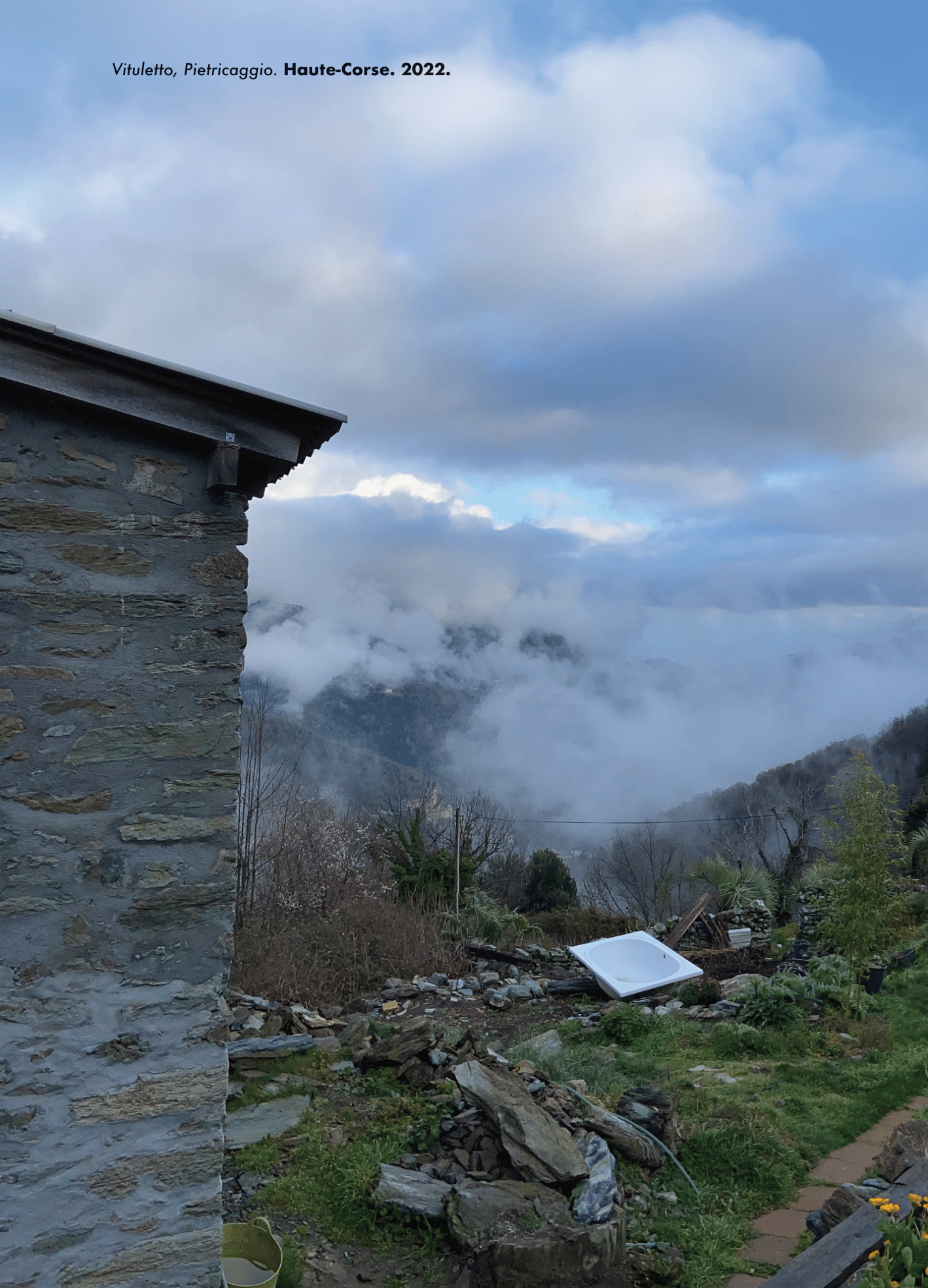

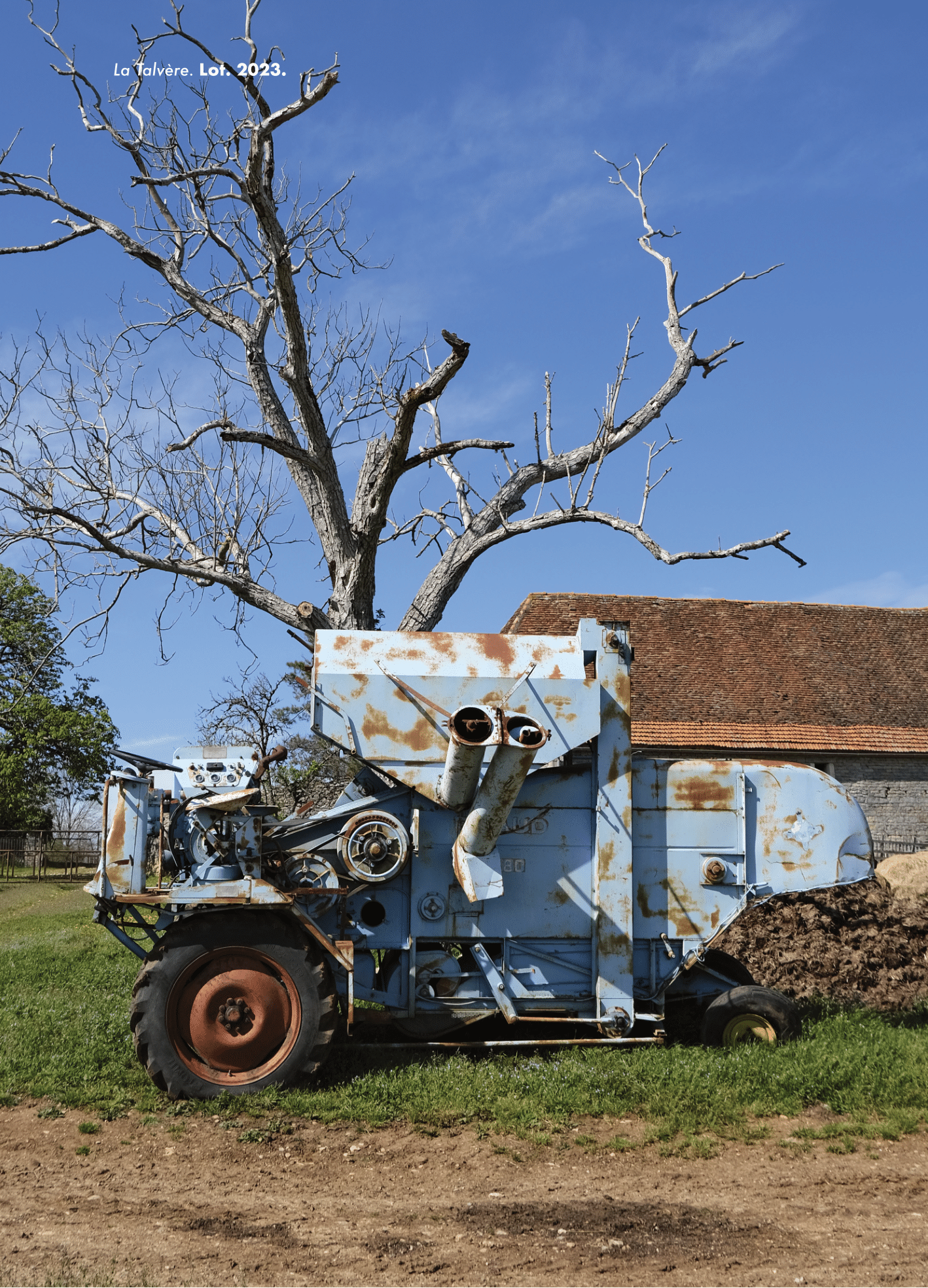

Mathilde Lévêque est originaire d’un village de Normandie au cœur de la plaine céréalière, où l’agriculture intensive modèle un paysage agricole uniformément démesuré. Là-bas déjà, elle constate que ce paysage et ces cultures sont loin d’être consacrés à l'approvisionnement des lieux de vie environnants, que la “dépossession” subie est double. Elle est paysagère d’une part, par manque de transparence et de lisibilité des usages qui sont faits des terres où l’on vit. Les habitants se retrouvent en rupture totale avec un environnement fertile mais qui ne les nourrit pas. Elle est alimentaire d’autre part, car l’accaparement des terres par les exploitations acquises au modèle d’agriculture intensive brouille les pistes de l’approvisionnement de chacun. Au cours d’une année blanche, Mathilde s’est immergée activement dans diverses exploitations et modes de production. Vendanges, récoltes de fruits en verger biologique, vente sur les marchés et en AMAP, expérience de woofing, ont permis d’éprouver plus avant l’éloignement pathologique entre les consommateurs et ce qu’ils mangent.

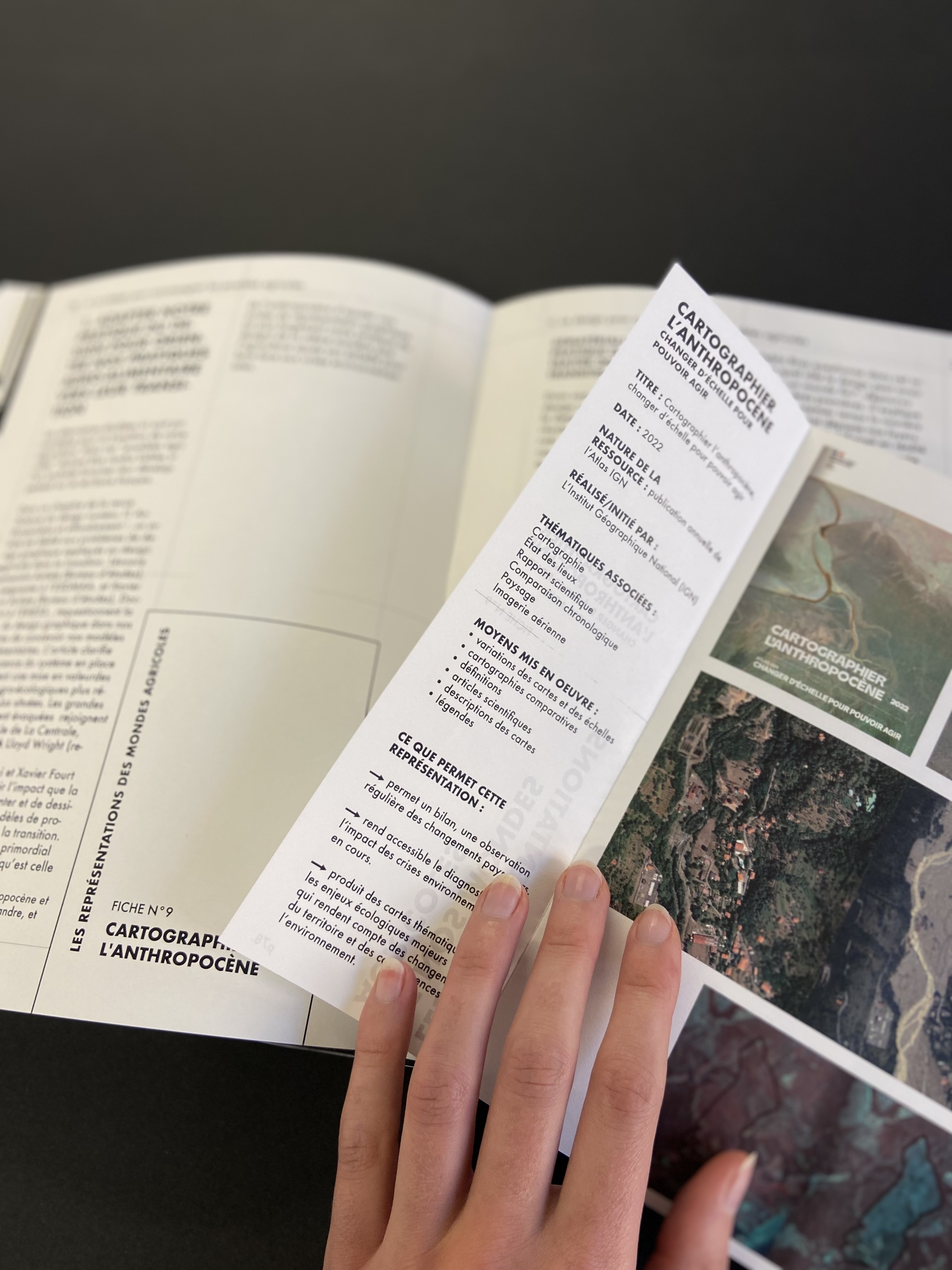

Déjà, la recherche s’oriente vers un travail d’enquête et de pistage. Il faut non seulement tenter de décrypter les filières d’approvisionnement, notamment urbaines, mais aussi interroger les modèles de production car ceux-ci conditionnent les représentations que l’on se fait des mondes agricoles. Ces représentations seront une boussole et un garde-fou, dans la recherche de modes de production agricole dont chacun peut se sentir proche, averti et partie prenante.

© Mathilde Lévêque

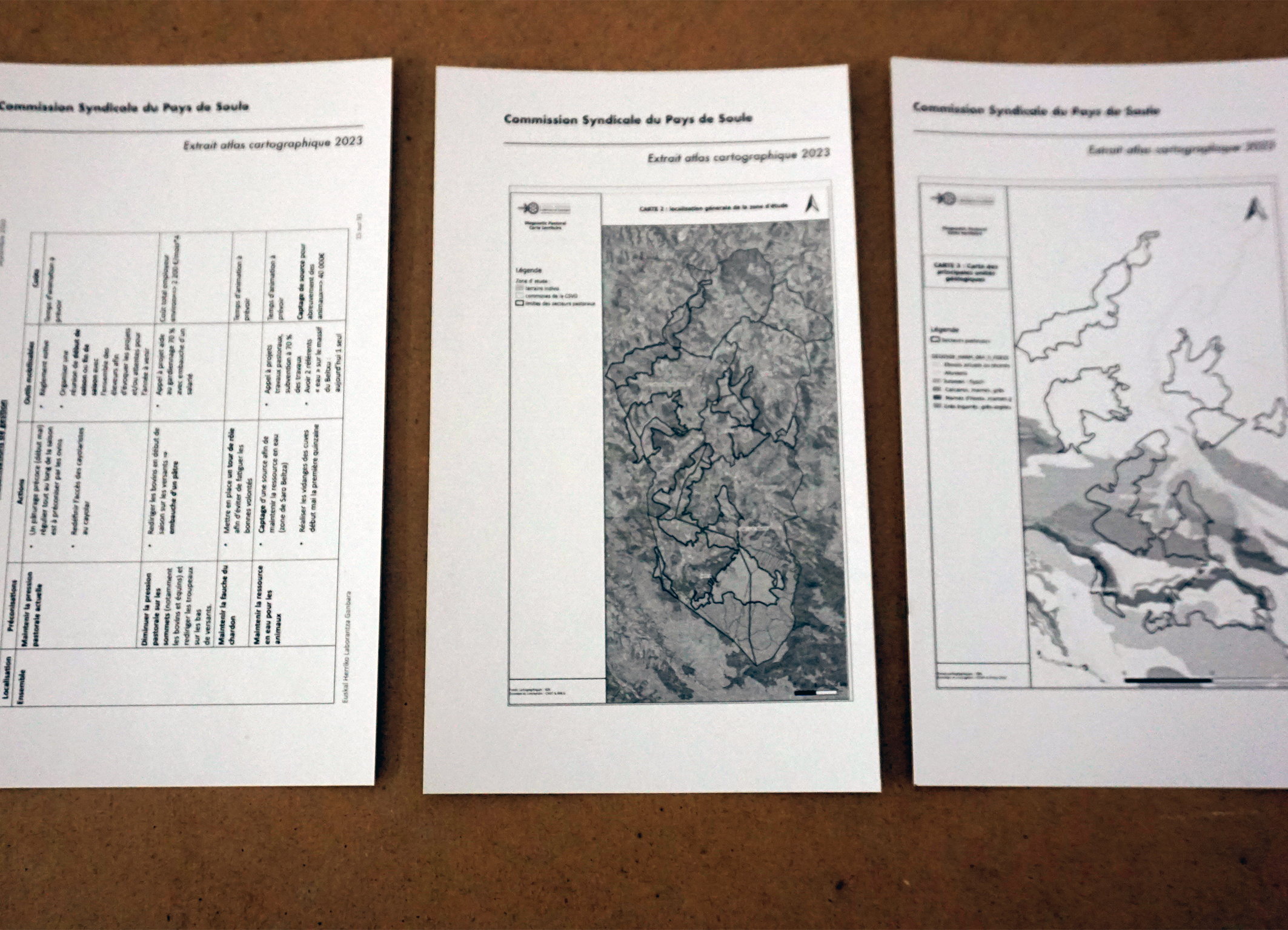

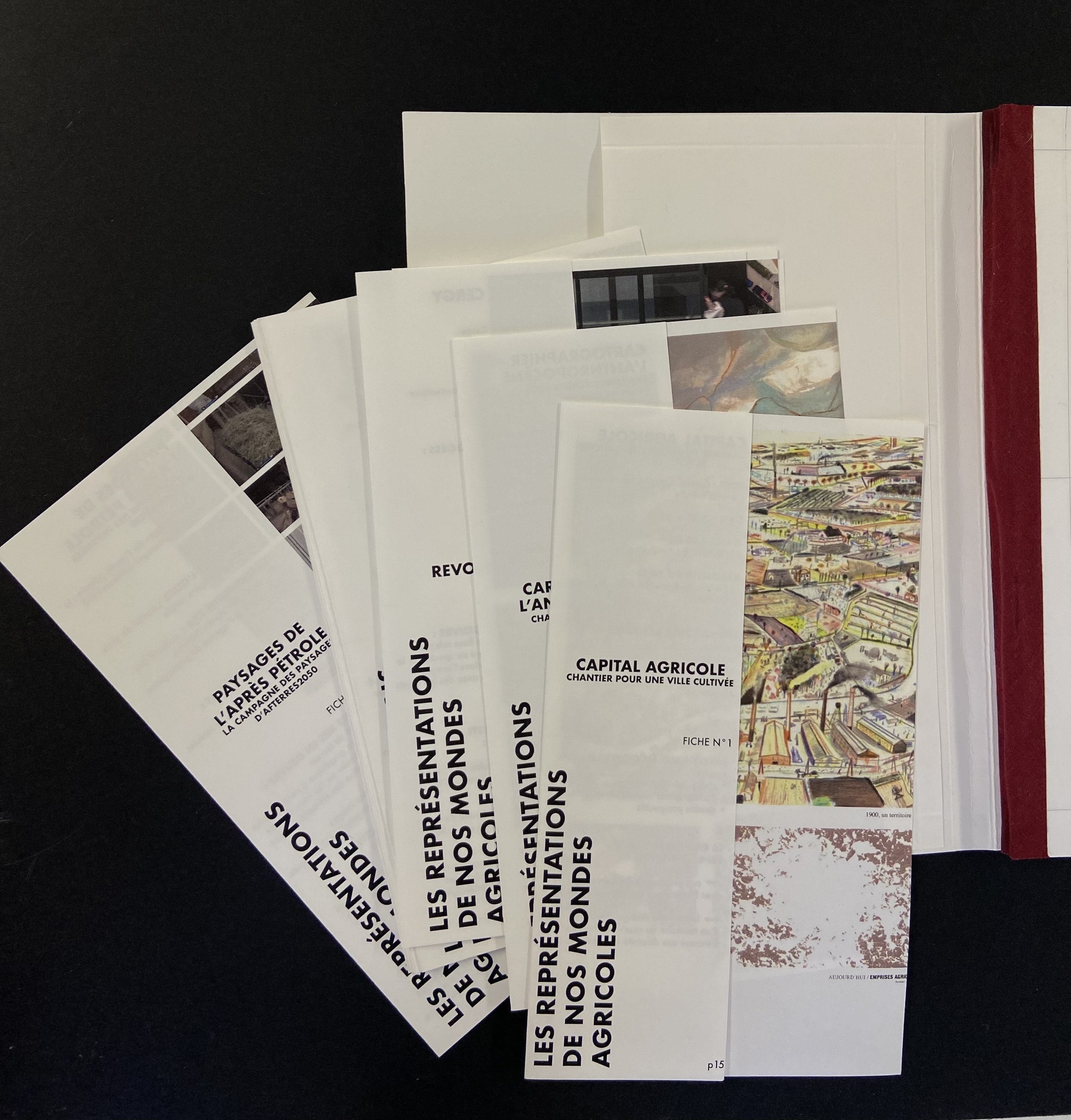

Un premier diagnostic était nécessaire. Si le travail agricole est longtemps resté l’activité principale et le premier moyen de subsistance d’une majorité de la population, la tendance s’est évidemment inversée. Les villes ne sont plus productives, et la mondialisation a encore accentué la mise à distance des modes d’approvisionnement. Du moins sait-on que notre modèle productiviste est destructeur, obsolète, et doit-être revu. Les fiches d’analyse de travaux scientifiques et artistiques qui ponctuent le propos, à lire en parallèle, appuient cet état des lieux.

Cette agriculture aujourd’hui “conventionnelle” et intensive domine l’approvisionnement et la production française. Elle est caractérisée par l’usage d'engrais chimiques, de produits phytosanitaires, par la recherche d’une maximisation du rendement et d’une réduction des coûts de production - de main-d’œuvre notamment. En France, les agriculteurs ne sont généralement pas propriétaires de leurs terres, mais l’opacité qui entoure ces propriétaires terriens est grande. Cela constitue un obstacle majeur à la déconstruction du modèle. La production de volumes industriels impose des simplifications des typologies de culture : monoculture, alignement, surdimensionnement des densités en sont la condition.

Ce modèle est pointé par les associations et scientifiques comme non soutenable. Il a pour conséquences un rejet massif de gaz à effet de serre, l’effondrement de la biodiversité par appropriation nocive des écosystèmes. Il constitue aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique (perte d’apports nutritionnels dûe aux longues conservations des aliments, produits phytosanitaires dangereux pour la santé des consommateurs comme des producteurs).

© Mathilde Lévêque

© Mathilde Lévêque

Les enquêtes menées au Marché d’Intérêt National de Toulouse montrent une partie des coulisses de l’approvisionnement d’une ville. Les produits, importés en gros du monde entier, sont ensuite revendus aux maraîchers non-producteurs, aux restaurateurs, aux supermarchés ou aux primeurs. L’illusion est maintenue d’une disponibilité sans faille de tous les produits, tout au long de l’année et partout.

Le constat est le même lorsqu’il s’agit de remonter le circuit d’une pomme achetée en supermarché dans le centre de Toulouse.

Et de “l’autre côté”, les producteurs rencontrés subissent l’obligation de se rendre en centre-ville pour approvisionner des personnes qui ne se déplacent pas pour leurs produits.

Par notre consommation et par notre production, non seulement “nous n’habitons plus seulement les endroits où nous nous trouvons” (p. 79, Pablo Bras), mais il nous est extrêmement difficile de choisir où habiter.

Les “possibles agricoles” seront donc des initiatives par nature collectives, rassemblant producteurs, institutions, et consommateurs, pour adapter le modèle de production agricole productiviste aux enjeux climatiques et sanitaires évoqués plus haut. Ce sont des projets de collectifs ou d’associations, qui soutiennent l’installation de producteurs favorisant l’agriculture biologique, le commerce et l’implantation locales, le changement d’échelle de nos modes de production agricole.

© Mathilde Lévêque

De nombreux travaux prospectifs projettent de réinvestir les villes pour les rendre de nouveau productives en matière d’alimentation. En effet, la mobilisation de parcelles telles que les toits et friches péri-urbaines pourrait assurer une petite part de l’approvisionnement. Cela peut permettre de retisser un lien concret entre citadins et lieux de production, mais ne doit pas convoquer de technologies énergivores. L’agriculture urbaine ne peut toutefois pas prétendre remplacer l’agriculture traditionnelle.

C’est plutôt sur les zones périphériques que l’auteure place son attention, de par leur porosité tant à la ville dont elles dépendent qu’à la campagne dont elles semblent plus proches. Les réactiver en ce sens leur donnerait un rôle d’interface qu’elles ne jouent pas aujourd’hui.

En milieu rural, des alternatives se construisent aussi. C’est là que, plus encore, elles s’affirment aussi comme des modèles sociaux car l’organisation du travail, le partage des tâches et les formes d’associations s’en trouvent changées. De plus en plus de collectifs ruraux se mettent en mouvement pour réactiver les fermes, proposer une participation collective sur leurs exploitations et amener les consommateurs à considérer la vie paysanne. Ces initiatives dynamisent les territoires sur le plan local et luttent activement contre l’isolement paysan.

La question de la propriété évoquée plus haut est prise à bras le corps et la part belle est faite à l’autogestion, à la participation des consommateurs, au partage des savoirs.

Ainsi, le collectif Terre de Liens s’attelle à racheter les terres en cas de fin d’activité, pour empêcher leur accaparement, la spéculation qui les entoure, et aider à l’installation de nouveaux agriculteurs orientés vers une agriculture soutenable.

La Foncière Antidote rassemble les lieux autogérés, met en commun les titres de propriété pour une gestion collective égalitaire.

L’Atelier Paysan met à disposition des notices pour production d’outils, maîtrise de plateformes de planification, vers une souveraineté technique.

Au fil du mémoire, la généreuse production photographique de Mathilde Leveque est mise au service de cette recherche de cohérence, de synchronisation des humains avec leur environnement.

Mathilde Leveque défend une pratique du design engagé, pour orienter la production agro-alimentaire dans sa transition sans entraîner conséquemment d’effets néfastes. Là, le design ne consiste plus en une production d’objets, quand bien même ils seraient produits avec des matériaux d’origine soutenable. Il importe de décaler son champ d’action vers la mise en relation de ce qui est déjà.

La communication, les représentations constituent un enjeu en soi, et peuvent permettre de faire lien entre producteurs et consommateurs. Nous avons vu qu’une illusion de disponibilité permanente maintient aussi l’illusion d’un modèle soutenable, car garant d’abondance. Travailler ces représentations, mettre en lumière les dangers du modèle d’agriculture conventionnelle et l’urgence de la transition est déjà une manière d’agir. La recherche graphique de modes de représentation, d’illustrations pour des initiatives agricoles, et autres projets soutenables de petite échelle est une préoccupation forte de la recherche en cours.

Le projet de diplôme devra contribuer à établir ces liens. L’objectif est d’apporter une contribution, pour désenclaver les producteurs-paysans et les porteurs de projet. Il s’agira ainsi de faciliter la communication avec les acteurs publics et collectivités d’une part, mais aussi avec les habitants et consommateurs, peu familiers de la réalité des activités paysannes.

© Mathilde Lévêque

© Mathilde Lévêque